서론

투자에 대해서 공부하다보면 채권, 그중에서도 미국채에 대해서 자주 듣게 된다.

미국채 10년물이 중요하느니, 채권은 안전자산이라느니, 금리가 오르면 채권가격은 내린다느니 등등 다양한 이야기를 듣게 되지만, 얼핏 생각해서는 바로 이해가 가지 않는다.

본 글에서는 이러한 채권에 대한 기본적인 이해 및 투자에서의 중요한 내용들에 대해 간단하게 다루어보겠다.

채권의 기본 구조

채권(Fixed income security, Bond)는 쉽게 말해 사고파는 빚문서이다.

즉 빌려준 금액(액면가)를 특정 기간(만기일) 이후 원금과 더불어 정해진 이자를 지급하겠다는 약속을 적은 문서가 채권이다. 미래에 받을 돈(Income)이 고정되어(Fixed) 있기 때문에 Fixed Income이라고 부른다.

기업 입장에서 자본을 증가시키기 위해서는 3가지 조달 방법이 있다.

1) 은행에서 돈을 빌린다 - 차입

2) 주식을 발행해서 판다 - 증자

3) 시장에서 돈을 빌린다 - 채권(회사채)

단순 은행에서 돈을 빌리는 차입은 아주 쉽게 이해가 된다. 따라서 주식과 채권의 차이가 중요한데, 가장 큰 차이는 바로 회사에 대한 권리의 유무이다. 주식을 사게 되면 '회사에 대한 주인권리'를 일부 행사할 수 잇는 것이기에 사측에서 벌어온 돈을 주식지분만큼 받게 된다. 그러나 채권은 단순 돈을 빌려주는 것이기에 회사에 대한 주인권리는 행사할 수 없으며, 다만 빌린 돈에 대한 이자를 더해 돌려받게 된다.

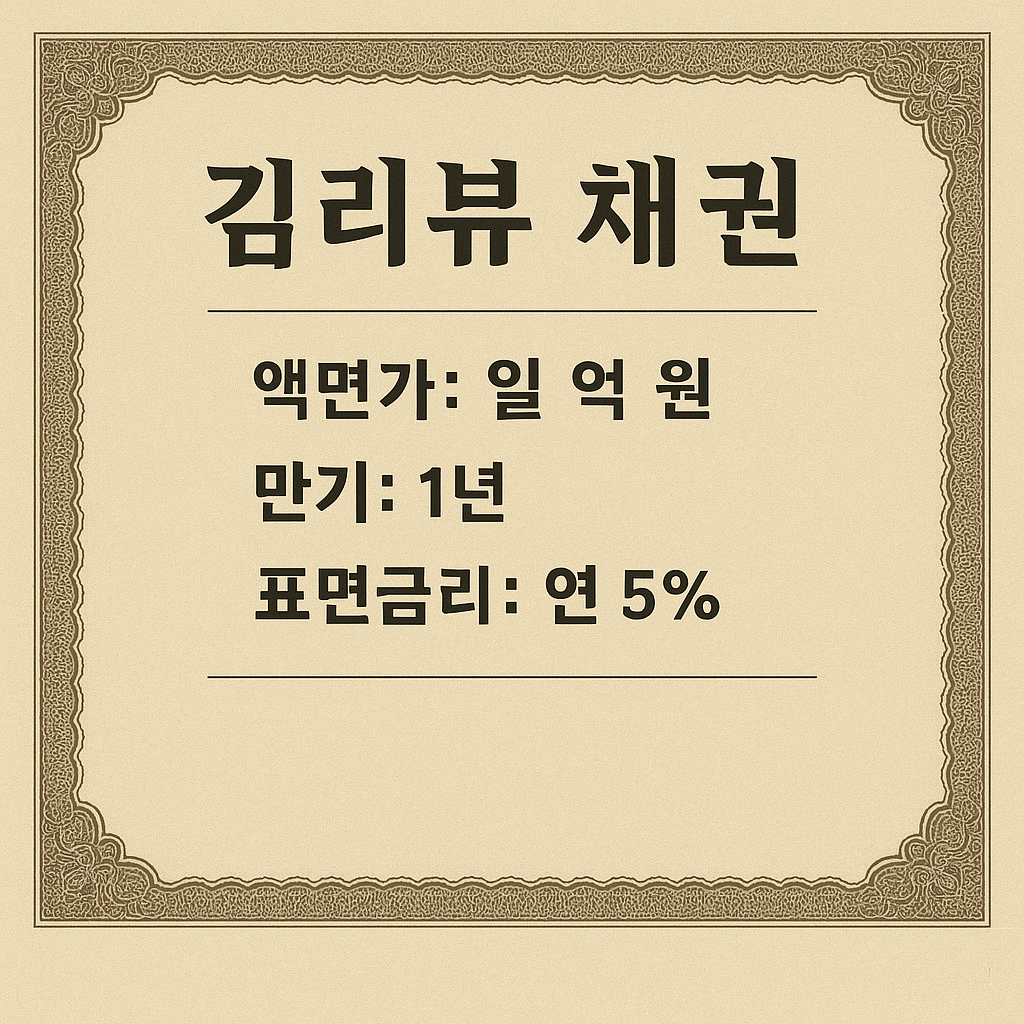

쉬운 예시를 위해 위의 사진과 같은 A 채권을 리뷰장인 김리뷰가 발행했다고 가정해보자.(기준금리는 4.5%라 가정하자)

액면가 - 김리뷰가 만기일에 갚아야 할 원금을 말한다. 이 경우에는 만기일인 1년 뒤에 김리뷰가 1억원을 갚아야 할것이다. 한가지 주의할 점으로 액면가는 채권의 현재 가격과는 다르다는 것.

표면금리 - 채권을 발행할때 증서에 표시되어 있는 이자율이다. 이 경우에는 연 5%라고 표기되어 있으므로 해마다 연 5%, 즉 500만원을 지급하게 된다. 이때 이 이자율은 발행시에 고정되며 시장과 무관하게 변동되지 않는다. 액면이자율, 표시이자율이라고도 하며, 일반적으로는 발행시점 기준 기준금리보다는 약간 높게 책정된다.(기준금리보다는 높아야 투자자가 투자해서 돈을 벌 유인이 되니까. 당장 같은 돈을 은행에 넣어도 받을 수 있다면 파산가능성 있는 김리뷰보다는 안전한 은행에 넣을 것이다)

신용등급 - 돈을 돌려받을 수 있는 가능성에 대해 평가된 신용등급. 소위 말해 빚을 낸 사람이 얼마나 돈을 잘 갚을 수 있는가에 대한 지표이다. 최고 AAA등급부터 AA, A 등급 등 다양하게 있는데, 일반적으로 BBB 등급 이상이어야 신뢰를 할 수 있다.

김리뷰가 발행한 이 만기 1년, 액면가 1억원에 표면금리 5%인 A 채권을 박영수씨가 1억원에 샀다. 즉 박영수씨는 1년 뒤에 김리뷰로부터 1억 500만원을 받을 수 있게 된다. 그런데 만약 하루가 지난시점에서 박영수씨가 돈이 급하게 필요하게 되었다고 가정해보자. 당장 큰 돈이 필요한데, 이 채권은 김리뷰로부터 만기일인 1년 뒤에나 돈을 받을 수 있기 때문에 당장은 쓸모가 없다. 이때 동네 주민 손영희씨가 당장 현금이 많다는 것을 알게되었고, 박영수씨는 손영희씨에게 A 채권을 파는대신 현금을 받기로 한다.

만약 이때 기준 금리가 10%로 올랐다면 어떨까? 손영희씨 입장에서는 1억원을 은행에만 넣어도 연 10%인 천만원을 받는데, 김리뷰 채권은 들고있어봐야 표면금리 5%인 500만원밖에 받지 못하니 이 채권을 1억원에 살 이유가 없다. 게다가 기준 금리가 앞으로 더 오를것 같다고 뉴스까지 돌고 있다.(이럴 일이 실제로 일어날 리는 없다) 따라서 박영수씨는 A 채권을 손영희씨에게 울며겨자먹기로 9천 500만원에 팔기로 한다. 즉 이 경우 A 채권 가격은 9천 500만원이 되고, 손영희씨 입장에서는 9천 500만원을 투자하여 (원금 + 정해진 이자) = 1억 500만원을 얻게 되니 수익률은 (1억 500만원) / (9500만원) = 110.5%의 수익율을 얻게 된다. 즉 채권 금리는 10.5%가 된다는 것.(만약 기준금리인 10%보다 낮다면 구매할 이유가 없다. 그냥 은행에 넣는거보다 손해니까)

만약 반대로 기준 금리가 1%로 내렸고, 이 상황에서 김리뷰씨가 추가로 B 채권을 발행한다고 가정해보자. 기존에야 기준금리가 4.5%였으니 표면금리 5%로 채권을 발행해야 사람들이 샀겠지만, 이제는 표면금리 1.5%만 해도 감지덕지라고 하면서 살것이다. 이런 상황이라면 A 채권의 가격은 반대로 오르게 될 것이다. 지금 발행되는 B 채권을 사봐야 1억원 투자하여 1년 뒤 150만원 더 받고 끝인데 A 채권은 B 채권에 비해 350만원이나 더 주기 때문이다. 따라서 A 채권 가격은 액면가인 1억이 아니라 더 오른 1억 200만원에도 거래가 될 것이다. 이 채권의 수익율은 (총 받을 금액) / (투자금) = (1억 500만원) / (1억 200만원) = 102.9%, 즉 채권 금리는 2.9%가 된다.(이 경우에도 여전히 기준금리보다 높기 때문에 구매할 유인이 충분하다)

위의 예시에서 보았듯 액면가와 현재 채권의 거래가는 다르며, 표면금리와 기준금리는 다르다.

일반적으로 금리가 오르면 저축시 총 돌려받는 금액이 올라가지만, 채권은 만기일에 받을 금액을 미리 정해놨기 때문에 기준금리가 올라갈수록 현재 채권의 가격은 내려가며 채권 금리는 오르게 된다.(위의 예시에서 기준금리가 10%가 되면 액면가인 1억원보다 더 낮게 채권을 팔아야 했다. 당장 은행에 넣는거보다는 이득이어야하니까) 더불어 채권의 경우 일반적인 차용증과 다르게 거래가 활성화되어 있다. 따라서 시장의 금리변동뿐만 아니라 만기일까지의 남은 시간(기회비용), 발행인의 신용등급 변화, 시장 정세 등에 따라서 당장 채권의 가격도 변동을 하게 된다.

미국채 10년물

채권은 발행하는 주체에 따라서 기업체, 금융채 등 다양한 종류가 있지만, 사람들이 투자한다고 하면 보통은 나라가 발행한 채권인 국채에 투자하게 된다. 회사의 경우에는 빌려주고 못 받을 가능성이 있지만, 나라는 망하지 않는 이상 돈 떼일 가능성은 상대적으로 적다. 따라서 국채는 일반적으로 안전자산 취급을 받으며, 이러한 국채중에서도 명실상부 세계 최강의 나라인 미국이 발행한 미국채는 최고의 신용등급 AA ~ AAA 평가를 받는다.

이중에서도 만기 10년 국채, 소위 미국채 10년물은 여러 경제분석에서 중요한 요소로 사용된다.

미국 경제의 성장 가능성과 물가 상승률, 정치사회적 안정성 등 여러요소가 반영된 지표이기도 하며, 미국 내 학자금 대출금리, 장기 주택담보대출금리 및 달러로 발행된 해외 중장기 채권 금리 등이 연동되기 때문이다.

일반적으로 미국채 10년물의 경우 국채 금리(=채권 금리)를 기준으로 이야기하며, 앞서 이야기했듯 채권 금리가 오른다는 것은 채권의 가격자체가 내린다는 의미이다. 채권의 금리가 오르는데에는 여러가지 이유가 있을 수 있다.

1) 경제 성장 기대 / 인플레이션 우려의 경우 - 시장 금리 상승

2) 연준의 양적 긴축이 전망될 경우 - 기준 금리 상승

3) 미국의 재정이나 정치 경제적 상황이 불안할때 - 미국신용 감소, 채권 매도 증가

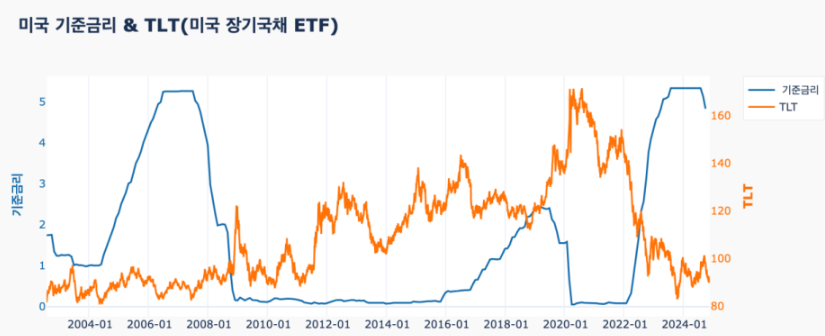

참고로 최근 미국채 금리는 4% 이상의 금리를 유지중이며 이는 상당히 높은 수치이다. 물론 여러가지 요소가 작용할 수 있지만, 가장 마지막 이벤트는 뭐니해도 미-중 무역 전쟁. 실제로 위 그래프에서도 발표 직후에 급격하게 상승하는 것을 볼 수 있다. 즉 안전자산이라고 하는 미국채조차도 영원하지 않으며 얼마든지 흔들릴수 있다는 것을 잊어서는 안된다.

채권 투자 방법

위의 내용에서 간단하게 채권에 대해서 알아보았다. 채권, 특히나 미국채의 경우에는 안전자산으로 취급받기 때문에 포트폴리오의 분산목적으로도, 리밸런싱 목적으로도 훌륭하다.

이러한 투자는 크게 두가지로, 직접 투자와 간접 투자가 있다. 직접 투자는 말 그대로 채권 시장에 상장된 장내 채권이나 증권사에서 파는 장외채권을 구매하는 것이고, 간접 투자는 증권사를 통해 채권 펀드나 ETF를 구매하는 것이다. 예전에는 개인 투자자 입장에서 채권을 직접 거래하는 것이 어렵고 초기 자금이 많이 필요해서 대부분 간접투자로 투자했지만, 최근에는 직접 투자에 대한 소개도 많이 이루어져서 그다지 어렵지 않다. 다만 주식처럼 거래량도 많고 유동성이 높아 쉽게 매매가 가능하고, 다양한 채권에 분산투자하기 쉽다는 점에서 간접 투자가 여전히 편한 것은 사실.

간접 투자 ETF의 경우에는 대표적으로 3가지 상품이 있는데 간단히 정리하면 아래와 같다.

| SHY (iSHARES Trust 1-3 Year Treasury Bond ETF) | 만기 1-3년 이하 미국 국채 투자 ETF |

| IEF (iSHARES 7-10 Year Treasury Bond ETF) | 만기 7-10년 미국 국채 투자 ETF |

| TLT (iSHARES 20+ Year Treasury Bond ETF) | 만기 20년 이상 미국 국채 투자 ETF |

셋다 장단이 있지만 가장 인기가 많은건 TLT. 만기가 짧은 단기 국채의 경우에는 미국 정세 변화, 금리의 변화 등 변동성이 작용할 요소가 적기에 가격 변화가 크지 않지만, 만기가 긴 TLT의 경우에는 변동성이 큰 만큼 높은 수익을 기대할 수 있기 때문이다.(물론 그만큼 리스크도 높다) 실제로 금리 변화에 따른 TLT의 변화를 보면 아래와 같이 상당히 큰 것을 알 수 있다.

물론 채권 기반 ETF인 만큼 일반적인 주식, 심지어 지수 추종 ETF보다도 변동성이 적은 것은 사실이지만, 그럼에도 안전자산치고는 상당한 변동성을 가짐을 알 수 있다. 안정성을 취하기 위해 선택한 것이 채권인데 여기서도 이정도의 변동성을 보인다는 것이 아이러니할수도 있다. 사실 ETF가 아닌 그냥 채권을 사고, 거래하지 않고 들고 있으면 이런 변동성을 걱정할 이유가 없다. 그냥 만기일까지 들고, 원금과 표면금리를 받으면 그만이니까. 그러나 잊지 말자. 인간의 욕심은 끝이 없고, 세상에 100% 안전한 투자는 없다는 것을.

'경제 및 투자 > 이론 이야기' 카테고리의 다른 글

| 고배당 ETF의 함정 : 커버드 콜 (5) | 2025.05.12 |

|---|---|

| 파생상품의 이해 - 선물과 옵션 소개 (4) | 2025.05.09 |

| 레버리지 ETF에 관한 이야기 : 왜 위험할까? (2) | 2025.05.08 |

| S&P 500 적립식 투자에 대한 소개 : 과연 무적일까? (7) | 2025.04.27 |

| 계란을 한바구니 안에 담지 말아라 - 포트폴리오 이론 (4) | 2025.04.26 |